社交代幣 2.0:區塊鏈社交經濟的最新發展與應用實例

引言

社交代幣是區塊鏈技術與社交經濟結合的產物,歷經 1.0 到 2.0 的持續演進。進入 2.0 時代後,鏈上身份、隱私保護、多鏈互通性與動態激勵機制等新特色紛紛浮現,推動社交代幣於更廣泛場景落地應用。本文將回顧社交代幣 1.0 代表性實踐及其限制,說明 2.0 時代的核心特性與代表案例,並剖析底層技術、治理設計與激勵模式的新趨勢,深度解析產業面臨的挑戰與未來展望,帶領讀者精準掌握加密社交領域的前瞻洞察。

一代社交代幣:曙光與瓶頸

早期社交代幣 1.0 時代,各類創新如雨後春筍般湧現,意圖串聯傳統社交與去中心化金融。代表案例如 Steem(區塊鏈內容平台,使用者發文即有加密獎勵)、BitClout/DeSo(去中心化社群媒體平台,允許用戶「購買」創始人代幣)及創意 DAO 項目 Friends With Benefits (FWB) 等。2022 年春季,“Friends.tech”等新創專案興起,將 Twitter 社交關係轉為可流通的代幣化「私訊金鑰」。這些方案在一定程度上讓創作者與粉絲共享通證化歸屬與激勵,展現去中心化社交經濟的巨大潛力。

然而,社交代幣 1.0 同時顯露多項局限:

- 用戶規模有限:早期平台主要用戶多為加密圈資深用戶,一般主流社交族群參與度低,網絡難以大規模擴展。

- 技術與成本障礙:傳統區塊鏈上的社交操作不僅成本高、速度慢,且缺乏友善介面,體驗難以與 Web2 社交產品相提並論,降低新手入門意願。

- 單一經濟模型:過度依賴空投及持幣門檻,激勵機制難以長期維持。許多專案起初靠通證獎勵快速吸引流量,投機退潮後社群熱度迅速冷卻,甚至造成「1.0 時代罕有成功者」的困境。

- 生態割裂:早期項目多於各自鏈條獨立發展,資料孤島嚴重,跨平台遷徙門檻高,難以發揮更大網絡效應。

總結來說,社交代幣 1.0 時代給予 Web3 社交重要啟示:證明了去中心化社交的可能,也揭露不少現實痛點。新一代社交代幣 2.0 正在這些經驗基礎上進化,透過技術與模式創新,尋求更落地且可持續的解方。

核心特徵:社交代幣 2.0 的技術與模式

進入 2.0 時代後,社交代幣在底層技術與營運模式上全面升級,關鍵特色包含:

- 鏈上身份認證:2.0 專案導入去中心化身份(DID)與靈魂綁定代幣(SBT),替用戶打造長久可信的數位身份。用戶可在不同 DApp 中沿用同一身份,維持社交關係與聲譽分數,資訊與關係圖譜不再依賴個別中心化平台。

- 隱私保護暨 ZK 技術:2.0 時代更關注隱私需求。零知識證明(ZKP)等密碼學解決方案讓用戶可選擇揭露特定資訊(如資質驗證),而不暴露完整隱私。這有利構築隱私友善社交圈,例如匿名投票或加密信用評量,避免僅從公開錢包數據評斷個人。

- 多鏈互通性:現今公鏈生態蓬勃,社交代幣不再局限單一鏈。2.0 專案透過跨鏈橋及統一身份協定,讓社交關係和代幣資產可跨多條鏈流通。用戶能將錢包綁定多鏈身份,參與跨鏈群組互動;專案方亦可跨鏈部署合約與代幣,擴展用戶基礎。這種多鏈結構打破早期 DApp 的資料孤島。

- 動態激勵機制:2.0 時代激勵方案更具彈性,會根據用戶即時行為與貢獻調整。例如推動「連結挖礦」、「內容寫作獲利」、「社群協作獎勵」等新型態,確保用戶參與持續獲得經濟回饋。專案方以複合評估機制(貼文品質、互動數、聲譽等)動態分配代幣。部分平台並規劃成長型代幣經濟,隨社群擴大動態提升獎勵總量,避免早期獲利過度,確保持續與公平性。

- 開放社交協議:底層湧現面向開發者的開源社交協議,如 Lens Protocol、CyberConnect 等。這些協議將關注、轉帖等行為鏈上化,任何應用皆可存取並嵌入社交功能,實現不同應用間的社交資產互通。2.0 專案也更易建構跨應用社交網絡。

上述特色推動社交代幣從「Token + 社群」進化成更完整生態系:不只重視用戶自有資料與身份掌控,還讓社交行為的價值(如內容貢獻、互動質量)皆可於鏈上透明記錄並獲通證獎勵,真正落實「數位社交與金融」深度結合。

社交代幣 1.0 / 2.0 對照表(來源:Gate Learn 創作者 Max)

隨著 2.0 時代來臨,$FWB、$PENGU、$KAITO 等專案不僅強調鏈上發行與透明治理,更結合內容激勵、知識經濟和人格資產等新機制。技術層面善用鏈上訂閱、模組化合約、L2 與 zk 技術,激勵更精準,生態立體多元,真正邁向「社交即資產」的多維落地。

典型專案案例:真實場景的用戶價值與社群驅動

2.0 時代催生一批具探索性的專案,分別展現社交代幣於實際情境下如何激發用戶價值,推動社群繁榮。

Friends With Benefits ($FWB)

圖片來源:https://www.fwbfest.info/

FWB 是社交代幣早期代表作之一,以代幣搭配 Discord 社群運作模式:僅持有特定數量 FWB 代幣的用戶可進入社群並參與決策,讓 FWB 成為藝術家、創作者及鏈圈愛好者的核心交流據點。FWB 不僅設立線上「會員制度」,亦舉辦實體藝術展、派對、創作工作坊、發行自有文化內容與周邊。以代幣作為會員憑證,社群成員可共同分享收益與聲望,提升歸屬感。即使 FWB 後期熱度趨緩,在創作者經濟及社群自主管理上的探索已為後繼者帶來寶貴借鑑。

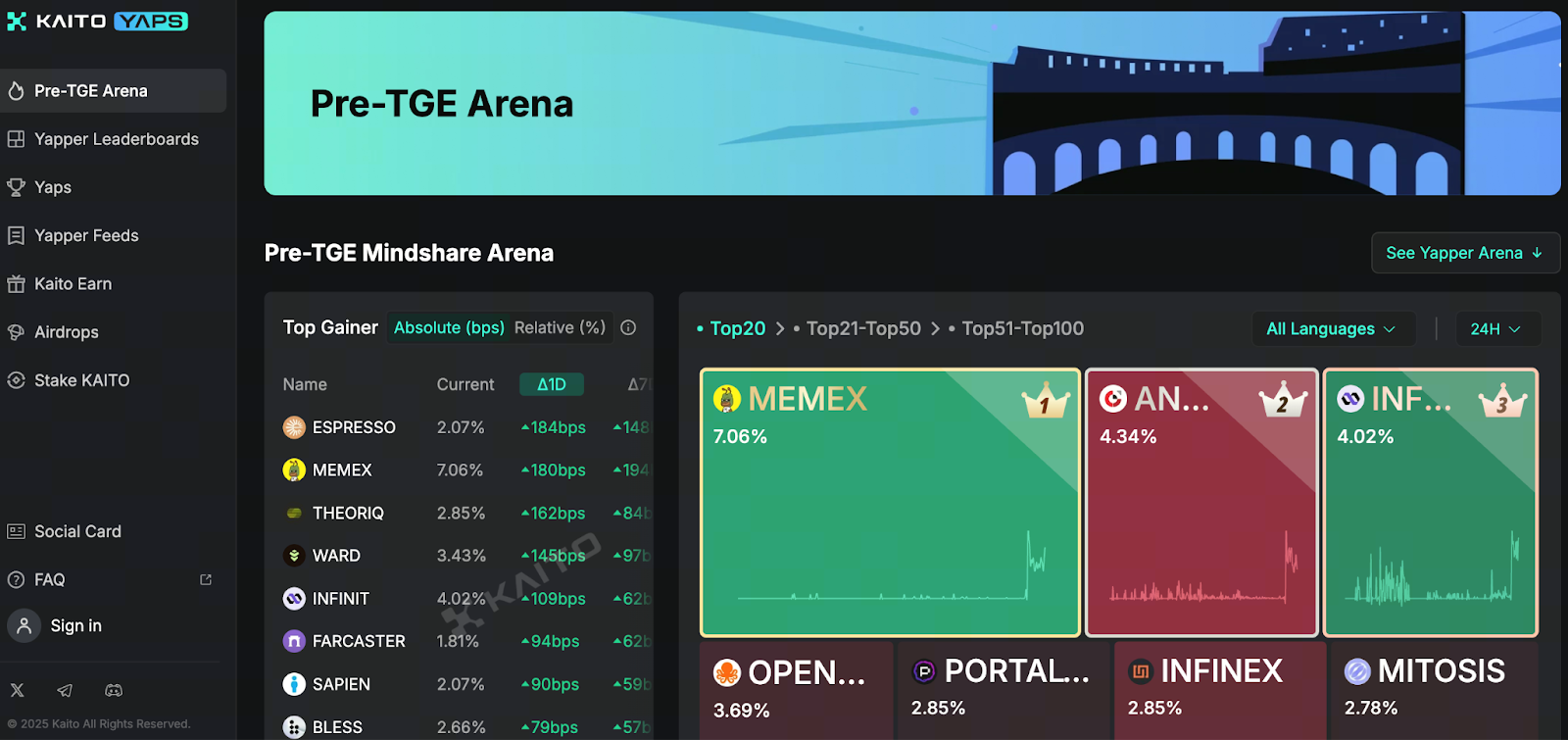

KAITO ($KAITO)

KAITO 結合 AI 與社交獎勵,被定位為 InfoFi(資訊金融)生態。平台運用 AI 技術進行資料蒐集與情報分析,整合推特、論壇、新聞等大量鏈圈資訊,並提出「代幣化注意力(Tokenized Attention)」創新。平台的「Kaito Yaps」功能針對用戶內容進行評分,標準包括貼文品質、互動深度、專業性等。優質內容創作者與活躍參與者可領取 KAITO 代幣獎勵,且與多專案合作舉辦社交挖礦,空投回饋參與者。藉由動態內容激勵,KAITO 有效提升資訊傳遞效率,一般用戶也可憑創作獲得經濟報酬,推動內容生產者與需求者共創社群生態。

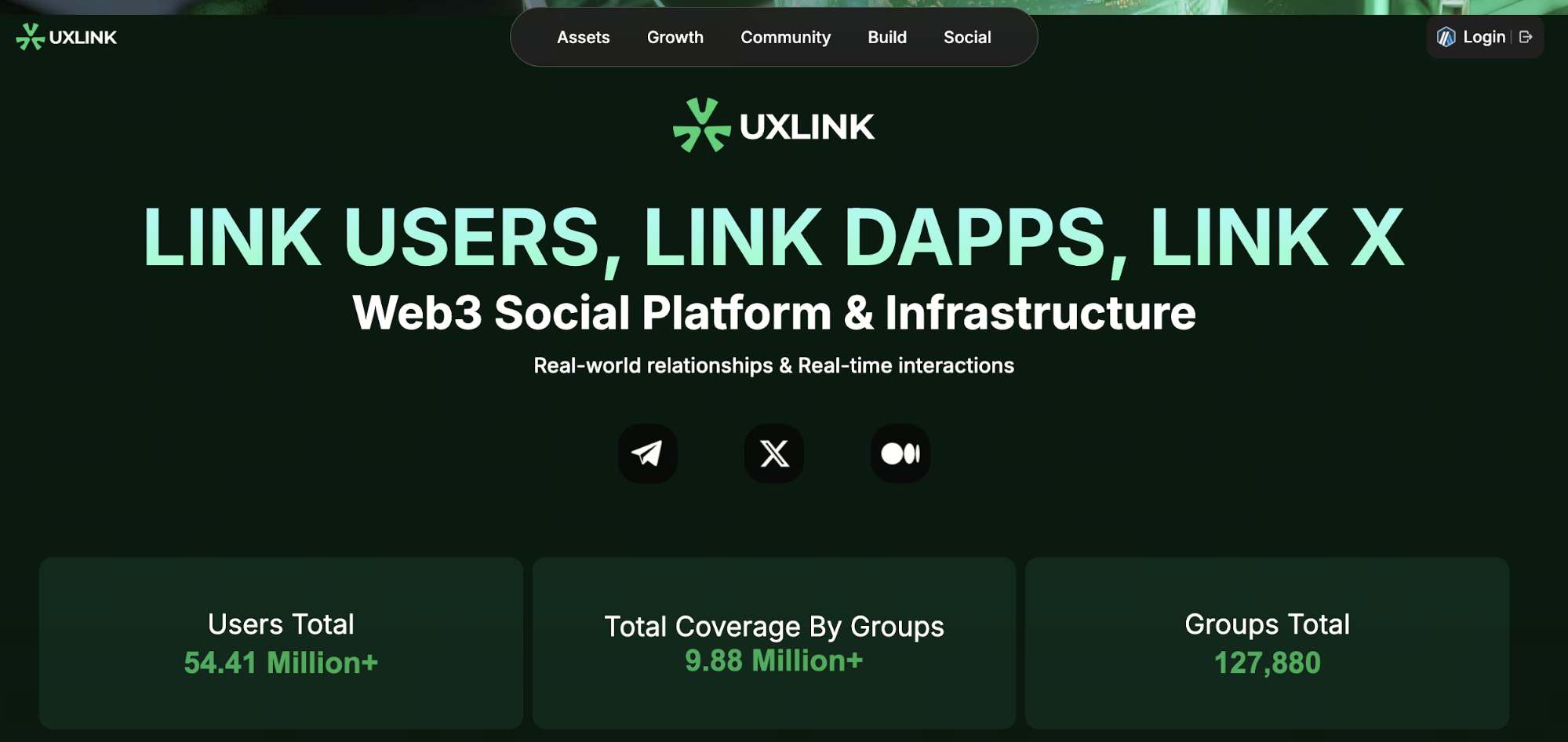

UXLINK ($UXLINK)

UXLINK 聚焦「熟人社交」場景,是以 Telegram 聊天為基礎的 Web3 平台。用戶可藉日常社交互動(社交挖礦)獲得代幣,並於聊天內使用去中心化交易所功能(即時資產交易)、流動性質押及多元模組,享受無門檻的加密社交。專案採雙代幣設計:UXUY 為社群激勵代幣,UXLINK 負責治理。

UXLINK 同時舉辦大規模空投,結盟多所交易所與平台,連結開發者、夥伴與社群,用戶僅需 Telegram 即可參與,降低加密入門門檻。短期內,UXLINK 吸引數百萬註冊用戶、成千上萬活躍社群,成功打造多鏈社交網絡。這套模式證明,結合主流社交工具並給予即時經濟激勵,能迅速將傳統社交情境與代幣經濟無縫整合。

以上案例可見,社交代幣 2.0 專案不再侷限於空投,而是將代幣與社交權益、內容產製、社群營運緊密結合,讓用戶在互動過程中真正獲得經濟利益。例如經由實體活動、貢獻內容、互動交流等多元場景落實代幣價值。與 1.0「空投繁榮」不同,2.0 專注打造內生型生態,唯有用戶實際感受持幣帶來的歸屬與便利,社群才能持續茁壯。

新趨勢與創新:底層技術、治理與激勵機制

2.0 時代社交代幣於多個層面積極創新,以下重點趨勢值得留意:

- 協議化基礎建設:社交協議層發展加速,如 Lens、CyberConnect 等開放型社交圖譜,供開發者於自家應用存取共享資料(除追蹤、粉絲、互動紀錄等),實現帳號和社交資產跨應用互通,部分專案更將社交資料預言機化,將鏈下活動引上鏈,為 DApp 用戶畫像和行為分析奠基。

2. 多代幣治理模型:愈來愈多專案選用多代幣或多角色治理架構,明確劃分代幣功能與價值捕獲。例如 UXLINK 的「雙代幣」模式(一顆作日常激勵、一顆作社群治理)已成主流,有效減少社群與團隊衝突。治理投票則結合代幣質押時長、持有數量、活躍度與 NFT 等多重指標,鼓勵長期投入與貢獻。

3. 智能合約中的動態經濟學:社交代幣生態大量導入自動化規則(如時間加權、聲譽積分、活躍度獎勵),讓長期參與者報酬逐步提升。亦有專案採曲線融資、動態費率等設計,根據社群規模與市場變化自動調整激勵規模與分配,增強生態韌性。

4. 內容品質提升與防灌水策略:為維護社群品質,2.0 專案在激勵機制中強調內容及互動的高品質評分,廣泛運用 AI 與機器學習判斷原創度、深度與專業性,而非單以數量計。內建防灌水(如反機器人審核、社群檢舉等)成為標配,確保代幣價值集中於真實貢獻者。

5. 跨界整合與垂直創新:社交代幣 2.0 於應用範疇持續擴張,包括結合 NFT、遊戲等推出基於 SBT 或 NFT 憑證的新型信用系統,或於傳產應用社交代幣,將社群活躍度換為商品折扣或服務權益。這些跨界創新大幅豐富應用場景,為用戶帶來更多實際價值。

綜觀而言,社交代幣 2.0 創新不僅限於單一產品,而是在推動社交、金融、資料與身份等多元生態深度融合,這種開放協作局勢將主導未來社交平台的進化航向。

專案失敗案例分析:社交代幣 1.0 的前車之鑑

儘管社交代幣從 2021 年起已現雛形,最早一批專案多數鎩羽而歸,失敗主因高度一致,主要集中在機制設計、用戶黏著與資產期望三大面向。

1. BitClout / DeSo:無授權名人炒作危機

BitClout(後更名 DeSo)屬於首批試圖將 Twitter 名人與代幣連動的專案,用戶可針對 Elon Musk、Vitalik 等創建「創作者幣」供投機炒作。但最大弊病如下:

- 名人未授權:代幣與真實創作者完全脫鉤,導致用戶困惑並引發公關風暴;

- 重炒作輕應用:多數用戶僅為短期價格波動參與,缺乏真實內容與互動;

- 基礎設施落後:DeSo 採自建鏈,生態分裂,缺乏主流加密錢包與交易所支援。

結果為:2021 年炒作最高峰後 BitClout 急速沉寂,成為 Web3 名人幣典型風險案例。

2. Rally:半鏈上封閉系統不堪信任

Rally 嘗試為創作者發行各自子代幣,並以自建 Creator Coin 平台提供交易、打賞與社群功能。雖吸引眾多音樂人、YouTuber 及粉絲進場,敗筆在於:

- 高度中心化:平台運作於私有鏈,資產非真實由用戶自主掌控;

- 激勵通膨嚴重:RLY 母幣不斷釋出鼓勵新創作者,最終大量稀釋價值;

- 退出管道不明:多數子幣流動性極差,許多用戶最終無法回收本金。

2023 年,Rally 宣布平台關閉並停止資產贖回,成為加密內容經濟學慘痛教材。

3. $STARS(Starname):鏈上身份失敗驗證

$STARS 企圖以鏈上用戶名/身份系統帶動互動與激勵通證化,但問題包括:

- 用戶網絡規模太小:侷限於 Cosmos 社群小圈層,創作者激勵無法成型;

- 缺乏社交情境:功能僅限於域名註冊與展示,無法激發內容貢獻;

- 敘事與價格脫鉤:以「鏈上 ENS + 社交圖譜」包裝吸引資金,成果遠不及預期,代幣價格後續崩跌。

現今 $STARS 幾乎歸零,反映「先有身份,社交卻跟不上的」鏈上生態結構性問題。

經驗總結

上述失敗案例主要教訓如下:

- 缺乏真實創作者關係連結,社交代幣僅止於空殼投機炒作;

- 缺乏鏈上資產主控權,用戶信任難以維繫;

- 缺乏可持續內容驅動與互動設計,用戶增長曇花一現;

- 缺乏完善退出及代幣回收機制,獎勵體系終將崩解。

總結:社交代幣的未來已現,拐點初成

社交代幣正站在 1.0 向 2.0 跨越的關鍵節點。從「人即資產」的投機試驗到「社交即網絡」的協議經濟,隨著 Kaito、philand、PENGU 等新世代專案崛起,鏈圈社交已逐步擺脫「買賣人頭」單一遊戲,邁向功能複合、情感承載、關係可視與自治驅動。Web3 用戶身份、行為及關係正重新定義價值,社交代幣有望成為繼穩定幣、LRT、RWA 後下一個高頻交互賽道。然而新典範也帶來新風險,技術上需解決身份攻擊、女巫防禦及鏈下信號上鏈瓶頸;經濟設計上則要防範激勵機制變質為龐氏螺旋;社群經營更要重視長期激勵與自治體系。回顧 BitClout、Stars Arena 等失敗案例,社交代幣的演進終究離不開真實社群網路及用戶長期價值的支撐。

這個仍待探索的領域充滿機會與陷阱。下一輪牛市浪潮中,唯有真正將「身份-關係-協作」有機融合並孕育高黏著網絡效應的專案,方能在熱潮褪去後屹立不搖,成為新世代的 Reddit、微博,甚至 TikTok。